Blog

08. Mai, 2018 — 15 Jahre GAAB – Annette Seemann erinnert sich

Annette Seemann ist die Vorsitzende der Gesellschaft der Anna Amalia Bibliothek seit Gründung des Vereins. Anlässlich des 15. Geburtstags der GAAB am 12. Mai 2018 sprach Maria Socolowsky mit ihr.

MS Welche Gründe gab es für Sie, sich in der Gesellschaft der Anna Amalia Bibliothek (GAAB) zu engagieren und sogar den Vorsitz zu übernehmen?

AS Bibliotheksdirektor Michael Knoche hat damals verschiedene Personen angesprochen, die eng mit der Bibliothek verbunden waren – Eberhard Neumeyer, Jörg Teschner, Joachim Rieck und auch mich. Es sollte ein Freundeskreis der HAAB gegründet werden, der die Arbeit der Bibliothek unterstützt. Ich habe schon damals fast täglich in der HAAB gearbeitet.

Dass ich dann sogar den Vorsitz übernommen habe, war ein ziemlicher Zufall, zumal ich bis dahin außer in einem Segelclub noch nie Mitglied in irgendeinem Verein war.

Diesen Verein zu unterstützen entsprach aber meiner vollkommenen Überzeugung, dass man für diese Bibliothek etwas tun muss. Es ging schon damals um Hilfe für Buchrestaurierungen und die Finanzierung von Ausstellungen. Für letztere gab es in der HAAB gar keinen Etat, für viele andere Dinge ebenfalls nicht.MS Wie hat die GAAB der Herzogin Anna Amalia Bibliothek unmittelbar nach dem Brand 2004 geholfen? Welche Aktionen hat sie gestartet?

AS Wir haben innerhalb kürzester Zeit ein Spendenmanagement auf die Beine gestellt und zahlreiche Benefizaktionen durchgeführt bzw. unterstützt.

Unser Finanzvorstand Joachim Rieck hat für die vielen Spenden, die auf dem Vereinskonto eingingen, Spendenquittungen geschrieben, Jörg Teschner hat Dankesschreiben aufgesetzt. Ich erinnere mich, dass ich als Vorsitzende in manchen Nächten 150 bis 280 Dankesbriefe unterschrieben habe. Ich habe viele Interviews gegeben. Ich war viel unterwegs. Ich bin zu Benefizaktionen gefahren, habe Spenden entgegengenommen und für die große Hilfe gedankt. Es war ein Ausnahmezustand.MS Was war für Sie der größte Erfolg der GAAB in den vergangenen 15 Jahren?

AS Der größte Erfolg war natürlich die Wiedereröffnung des Stammhauses der Bibliothek mit ihrem berühmten Rokokosaal am 24. Oktober 2007. Möglich geworden war auch dies mit Hilfe der GAAB.

MS Welcher Moment, welches Ereignis in der Geschichte der GAAB hat Sie am stärksten berührt und warum?

AS Das war der Tod von Claudia Kleinbub. Sie starb 2016 im Alter von 51 Jahren. Seit 2005 hatte sie unserer GAAB als »Verbindungsfrau« zur Bibliothek zur Seite gestanden. Die promovierte Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der HAAB betreute mit großer Hingabe unsere Zeitschrift »Supralibros«. Diese Zeitschrift war ihr Lieblingskind. Sie erstellte Kataloge und sie betreute Ausstellungen im Renaissance-Saal der Bibliothek, Ausstellungen, die die GAAB zu einem wesentlichen Teil finanziert hatte. Claudia Kleinbub hat alle Veranstaltungen der GAAB, alle Vorträge mit betreut, alle Tagesfahrten begleitet. Sie war die gute Seele der GAAB. Sie ist für mich unvergessen.

MS Welche Herausforderungen muss die GAAB in der Zukunft meistern?

AS Die GAAB muss und wird der Bibliothek bei deren neuen Aufgaben zur Seite stehen, die z. B. in der Digitalisierung der Bestände bestehen. Gleichzeitig wird sie daran mitwirken, die historischen Bestände zu erhalten und sie einer großen Öffentlichkeit als bewahrenswert zu präsentieren. Bibliotheken sind das Gedächtnis der Menschheit, in unserem Falle ist es ein Gedächtnis, das sich in großem Maße auf die wichtige klassische Epoche der Literatur und Kulturgeschichte bezieht, für die das UNESCO-Weltkulturerbe Weimars als Ganzes steht und wozu auch die Herzogin Anna Amalia Bibliothek gehört.

MS Herzlichen Dank für das Interview.

Maria Socolowsky

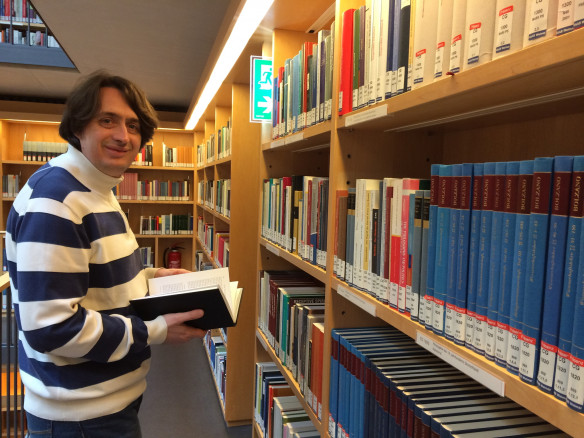

23. März, 2018 — Ein Albaner forscht in der HAAB zu Goethes Begegnungen zwischen Orient und Okzident

Edvin Cami ist Stipendiat der Goethe-Gesellschaft Weimar und Nutzer der HAAB. Er stammt aus Tirana und hat nach dem Abitur Deutsch für Lehramt an der Universität Istanbul studiert, vorher einen Grundkurs Deutsch und einen Grundkurs Türkisch absolviert. Schon damals wäre er gern nach Deutschland gekommen, aber ein Studium im Westen war zu teuer. In Tirana selbst war ein Lehramtsstudium Deutsch damals (1990er Jahre) nicht möglich. Danach studierte er ein weiteres Jahr an der Universität Graz und arbeitete anschließend als Übersetzer aus zahlreichen Sprachen ins Albanische und schloss noch einen Master in Literatur in Tirana ab. Neben seiner jetzigen Lehrtätigkeit an den Universitäten in Durrës und Tirana promoviert er seit acht Jahren und reist dafür immer wieder nach München, wo die Promotion im Bereich »Neuere Deutsche Literatur« angesiedelt ist.

Annette Seemann (AS) sprach mit Edvin Cami (EC)

AS: Herr Cami, wie lautet das Thema Ihrer Dissertation?

EC: Goethe und seine Literatur- und Kulturbegegnungen zwischen Orient und Okzident. Das dreht sich ganz wesentlich um den Westöstlichen Diwan, aber nicht ausschließlich, denn Goethe war auch beispielsweise stark von indischen und chinesischen Impulsen angezogen.

AS: Kannten Sie Weimar schon, bevor Sie für die drei Monate hierher kamen?

EC: Ja, vor 9 Jahren, damals wurde meine Tochter geboren, war ich hier schon einmal zu einer Weimarer Sommerschule. Beim Aufenthalt hoffe ich, meine Dissertation abschließen zu können.

AS: Und dabei nutzen Ihnen die Bestände der HAAB, nehme ich an?

EC: Ja, sehr. Immer wieder finde ich Quellen, die mir noch nicht bekannt waren bzw. die ich bisher übersehen hatte. So etwa das Buch von Hans-Günther Schwarz Der Orient und die Ästhetik der Moderne von 2003, in dem er den Orientalismus als zweite Renaissance bezeichnet. Und in der großen Freihandbibliothek finde ich oft etwas ganz anderes als das, was ich ursprünglich gesucht habe.

AS: Wie beurteilen Sie die Arbeitsbedingungen in der HAAB?

EC: Sehr gut, sehr persönlich, gerade im Vergleich zu der hocheffektiven, technologisch perfekten, aber anonym funktionierenden Münchner Staatsbibliothek. Hier ist das Personal sehr freundlich und hilfsbereit.

AS: Wie ist die Situation in den Forschungsbibliotheken in Ihrem Heimatland?

EC: In Durrës ist es eine zwar neue Bibliothek, doch die Technologie fehlt fast vollkommen. Auch ist es eine Präsenzbibliothek und sie hat sehr allgemeine Bestände, will alle Fachrichtungen bedienen, was im Spezifischen doch viele Wünsche offen lässt.

AS: Wie wird es nach dem Abschluss der Promotion für Sie weitergehen?

EC: Ich hoffe, dann eine feste Stelle an der Universität Durrës zu erhalten. Das ist auch wahrscheinlich, da viele Studenten in Albanien Germanistik studieren. Überhaupt ist man sehr germanophil in Albanien. Man ist generell am Westen interessiert, der auch schon vor unserer »Wende« als ein Fenster zur Freiheit erschien. Zuerst war es die deutsche Fußballmannschaft, die als Sympathieträger wahrgenommen wurde.

AS: Ich nehme an, auch Deutschlehrer sind sehr gefragt in Albanien?

EC: Ja wirklich, viele Schüler möchten Deutsch lernen, weil sie gerne in Deutschland leben oder zumindest arbeiten würden.

AS: Lieber Herr Cami, ich drücke Ihnen die Daumen für den Abschluss Ihrer Dissertation, und danke Ihnen sehr für das Gespräch!

Annette Seemann

09. März, 2018 — Tasso kommt nach Weimar zurück – Die Geschichte eines wiedergefundenen Buchs

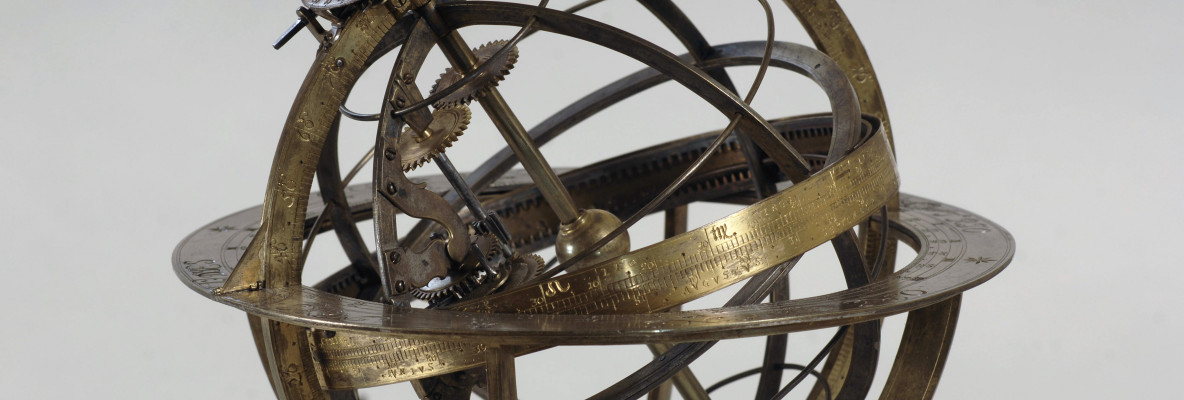

Im Oktober 2016 fand ich zufällig im Katalog des Antiquariats Rappaport in Rom eine prachtvolle, 1735 in Urbino gedruckte Ausgabe der Gerusalemme liberata von Torquato Tasso (1544–1595). Es handelt sich dabei um eine elegante Ausgabe in Folioformat mit 20 ganzseitigen Kupferstichen von Arnold van Westerhout (1651–1725) nach Originalzeichnungen von Antonio Tempesta (1555–1630) [Abb. 1].

Diese Ausgabe, die sicher zu den schönsten von Tassos Epos gehört, hatte für mich einen besonderen Wert, da sie aus dem Besitz von Adele Schopenhauer stammte, wie das Ex Libris auf der inneren Einbandseite zeigt [Abb. 2]. Dieses schlichte, kleine Etikett lieferte einen weiteren Hinweis auf die Herkunft des Buchs: das Ex Libris hatte ihr Patenkind, Wolfgang Maximilian Goethe, angefertigt, dem sie per testamentarischer Verfügung ihre Bücher nach Jena zur Verwahrung gegeben hatte, als sie 1844 beschloss, nach Italien aufzubrechen. Nach dem Tod seiner Taufpatin, die am 25. August 1849 in Bonn gestorben war, ließ Wolfgang Maximilian diese Etiketten zur Erinnerung in den ihm hinterlassenen Bänden anbringen. Leider ist die bemerkenswerte Bibliothek von Wolfgang Maximilian von Goethe (die auch die Bände enthielt, die er von seinem Großvater Johann Wolfgang als Geschenke erhalten hatte, sowie diejenigen, die er von seinem Vater August und von seiner Großmutter mütterlicherseits, Henriette von Pogwisch, geerbt hatte) bislang noch nicht eingehend untersucht worden. Er hinterließ die Bibliothek per Testament der Jenaer Universitätsbibliothek, aber unerklärlicherweise wurde ein Teil davon 1905 bei einer Auktion in Kiel versteigert.

Im ersten Band des Auktionskatalogs finden wir unter der Nr. 252 auch tatsächlich unsere Edition der Gerusalemme liberata. Unter der nächsten Nummer des Auktionskatalogs findet sich eine weitere Tasso-Edition, nämlich diejenige, die Carl Ludwig Fernow 1809 für den Jenaer Verleger Frommann herausgegeben hat. Auch dieses Exemplar gehörte Adele Schopenhauer. Fernow war nicht nur der Lehrer für italienische Sprache und Literatur von Johanna Schopenhauer, sondern auch ein enger Freund von Adeles Mutter. Die energische Witwe nahm ihn in ihrem Haus auf, pflegte ihn in seinem letzten Lebensjahr uneigennützig und schrieb schließlich seine Biographie. Fernow zeigte sich mit zahlreichen Geschenken erkenntlich, darunter Zeichnungen von Asmus Carsten und alte Bücher.

Vielleicht kann man auch für unsere Tasso-Ausgabe von 1735 unterstellen, dass sie zur berühmten italienischen Bibliothek von Fernow gehört hat, die sich heute in der HAAB befindet. Wir können das bis heute nicht mit Sicherheit sagen. Jedenfalls konnte die HAAB diese prachtvolle Ausgabe der Gerusalemme liberata aus dem 18. Jahrhundert in der Antiquariatsbuchhandlung Rappaport in Rom erwerben. Sie kehrt damit in die Stadt zurück, in der sie sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon einmal befunden hat, und vervollständigt so auf großartige Weise den ohnehin schon reichen Bestand an Tasso-Ausgaben in Weimar.

Francesca Müller-Fabbri

14. Februar, 2018 — Eine wiedergefundene Privatbibliothek in der HAAB – Aus dem Besitz der Adele Schopenhauer

Am 25. August 1849 starb in Bonn Adele Schopenhauer, Tochter der damals berühmten Schriftstellerin Johanna, Schwester des damals noch unbekannten Philosophen Arthur, selber Künstlerin, Schriftstellerin und Hauptfigur des kulturellen Lebens Weimars im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts. Durch eine Schenkung an die Großherzoglichen Kunstsammlungen kamen ihre in Bonn aufbewahrten Kunstwerke und Bücher 1852 nach Weimar, während ihre Bücher aus der Jenaer Wohnung bei ihrem Patenkind, Wolfgang Maximilian von Goethe, blieben. Im Schenkungsvertrag (heute im Goethe- und Schiller Archiv) ist, unter den vielen Objekten, die noch in den Kunstsammlungen der Klassik Stiftung Weimar sind, auch eine Bücherliste zu finden.

Viele der dort verzeichneten Bücher sind heute in der HAAB aufbewahrt: so z.B. Adele Schopenhauers Exemplare ihrer eigenen Publikationen (Johanna Schopenhauers Nachlass (1839), Haus-, Wald- und Feldmärchen (1844), Anna (1845), Eine dänische Geschichte (1848), ihre Kopien der Zeitschriften, in denen sie publizierte (Frauenspiegel von Luise Marezoll, Chaos von Ottilie von Goethe) und die Sämmtlichen Schriften ihrer Mutter (1830–1834). In der HAAB befindet sich auch Adeles Exemplar von Goethes West-östlicher Divan (1819), das sie 1831 ihrer Freundin Sibylle Mertens-Schaaffhausen schenkte. Diese bedankte sich mit Victor Hugo, Les feuilles d’automne (1831), auf dessen Umschlag Adele wunderschöne Arabesken malte [siehe Abbildung]. Der Poetische Hausschatz des deutschen Volkes von O.L.B. Wolff (1846) und die Gedichte von Annette von Droste-Hülshoff (1844) mit einer rührenden Widmung von Adele an Sibylle, zeugen von der Freundschaft, die Adele Schopenhauer mit anderen Schriftstellern pflegte. Auch italienische Bücher über Kunst und über die patriotischen Bewegungen Italiens, die sie für ihre Schriften über die italienische Kunst und Politik (1844–1848) benutzte, befinden sich noch in der HAAB. Der Festkalender in Bildern und Liedern von Franz von Pocci und Guido Görres (1835-39), der ebenfalls aus ihrer Bibliothek stammt, hat sie sicher bei der Gestaltung ihrer eigenen Titelblätter und Arabesken inspiriert.

Die kleine Privatbibliothek Adele Schopenhauers (hier nur beispielhaft skizziert), die sich, dank des Schenkungsvertrags, rekonstruieren lässt, ist eine Bereicherung der historischen Bestände der HAAB. Sie ermöglicht einen interessanten Einblick in die kulturelle Welt einer außergewöhnlichen Frau.

Ein ausführlicher Bericht über diese Privatbibliothek findet sich in: Die Pforte, Veröffentlichung des Freundeskreises Goethe-Nationalmuseum, 13, 2016: 77-107

Francesca Müller-Fabbri

26. Januar, 2018 — Große Spaziergänge in die Bücherwelt – Eine Italienerin in der HAAB

Francesca Müller-Fabbri hat Kunstgeschichte in Genua und in Marseille studiert. Die Liebe führte die Italienierin 1999 zunächst nach Frankfurt/Main. Dort arbeitete sie als Lektorin für italienische Sprache an der Universität, gleichzeitig am Kunsthistorischen Institut. Annette Seemann (AS) sprach mit Francesca Müller-Fabbri (FMF), seit 2006 Benutzerin der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek.

AS: In Frankfurt benutzten Sie häufig die Universitätsbibliothek. War dieser Arbeitsort, an dem man viel Zeit verbringt, doch auch Lebensort?

FMF: Sie war sehr hässlich, aber doch auch praktisch. Viel Zeit zu verbringen, vermied ich. Die Seminarbibliothek war da viel besser. Und: Die Frankfurter Museen waren meine Freude. Frankfurt ist international.

AS: Dann kam Ihr Umzug nach Weimar, 2006, Sie hatten schon Kinder. Wie war das für Sie? Aus der Großstadt in die Provinz, gleichwohl Kulturstadt?

FMF: Das war ein Schock. Weimar war sehr klein und vor allem so stark auf Goethe fixiert. Mein Spektrum war weitaus weiter gefasst. Aber sofort habe ich die Bibliothek aufgesucht, das kurz zuvor eröffnete Studienzentrum. Sofort ging es mir besser. Alle waren freundlich, die Nutzer international. Man gelangte unmittelbar in einen Kreis von netten Leuten, mit denen man sich austauschen konnte. Bis heute.

AS: Wie benutzerfreundlich erleben Sie die HAAB im Vergleich mit anderen Bibliotheken?

FMF: Das ist so toll, dass wir neben den zweifellos schützenswerten historischen Büchern diesen riesigen Freihandbereich haben, wo wir uns, je nach Thema, links und rechts noch ganz andere als die ursprünglich gewünschten Bücher ausleihen wollen. Wir machen große Spaziergänge in die Bücherwelt ober- und unterirdisch und ich suche mir je nach Stimmung immer einen anderen Arbeitsplatz, im Parkbereich, im Erdgeschoss, im Lesesaal oder oben, bei den Büchern …

AS: Sie sind ja nicht nur bei Klassik und Romantik zu Hause und am Forschen, sondern auch im Mittelalter. Wie können Sie Ihre Forschungswünsche, Bücherwünsche hier erfüllen?

FMF: Tatsächlich ist zu Klassik und Romantik –Adele Schopenhauer ist mein Spezialthema – hier alles vorhanden, bravo! Wenn ich im Mittelalter arbeite, nutze ich die Fernleihe und spätestens nach zwei Wochen habe ich alles.

AS: Würden Sie sagen, dass die BibliotheksarbeiterInnen den Nutzerwünschen sehr entgegenkommen?

FMF: Solche MitarbeiterInnen gibt es sonst nirgends, so meine weiten Erfahrungen aus vielen Jahren. Und ich darf sagen: Über die Bibliothek hat sich mein Verhältnis zu Weimar dann ganz rasch zum Positiven geändert. Und ich kenne Bibliotheken in europäischen Großstädten, wo es ganz anders zugeht, geradezu so wie im Inferno. Ich sage jetzt gerade nicht, wo das so ist …

AS: Gibt es etwas, was sie besonders in Erinnerung haben, eine kleine Anekdote etc., was Sie mit der Bibliothek verbindet?

FMF: Zwei Dinge: Die MitarbeiterInnen haben mich nach der Entbindung mit meinem dritten Kind in der Klinik angerufen. Das ist das eine. Und dann, als eine Mähmaschine die Mohnblumen auf dem Grundstück ums Bauhausmuseum abschneiden sollte, habe ich diese mir erbeten und, da ich gerade auf dem Weg zur Bibliothek war, dort als Geschenk hinterlassen. Sie wurden in zahlreiche Vasen gestellt. Alle haben sich gefreut und mir im Lesesaal flüsternd Dank ausgesprochen.

Annette Seemann