Blog

11. Juni, 2021 — Recepte für Caffee- und Theegebäcke aus Goethes Zeit - entdeckt und neu interpretiert von zwei 20-jährigen

Elisa Gottschling (EG) und Lena Rust (LR) absolvieren derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek (HAAB). Seit September 2020 haben sie dort u. a. die Möglichkeit, ein eigenständiges Projekt umzusetzen. Sie gestalten ein Buch mit Rezepten aus Goethes Zeit unter dem Titel: »Recepte für Caffee- und Theegebäcke aus Goethes Zeit – Eine kulinarische Neuinterpretation von Rezepten, aufgeschrieben zwischen 1750-1850 aus dem Bestand der HAAB.« Im Gespräch mit Maria Socolowsky (MS) stellen die beiden FSJ-lerinnen sich und ihr Projekt vor.

EG Hallo ich bin Elisa und bin 20 Jahre alt. Ich wohne Am Ettersberg Weimar. Nach dem Fachabitur an der Walter-Gropius-Schule in Erfurt wollte ich die Kulturstadt Weimar näher kennen lernen. Ein FSJ-Kultur bei der Klassik Stiftung Weimar war für mich genau der richtige Weg, um neue Erfahrungen in dieser Richtung sammeln zu können. Nach meinem freiwilligen Jahr in der HAAB Weimar beginne ich im Herbst eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement.

LR Mein Name Lena, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Göttingen. Ich habe mich für dieses FSJ Kultur in der HAAB entschieden, weil ich die Arbeit in Bibliotheken faszinierend finde und ich auch nach meinem FSJ diese Richtung weiter verfolgen werde.

MS Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek bietet reiche Möglichkeiten für Entdeckungen. Wie haben Sie Ihr Thema gefunden?

LS Der Vorschlag kam von unserer Mentorin Frau Falk. Wir haben uns dafür entschieden, weil Backen eine Herausforderung für uns ist, da wir beide darin nicht besonders versiert sind. Die Bibliothek ist vor allem für ihren großen Bestand an wissenschaftlichen Arbeiten bekannt. Wir wollten die HAAB auf einem etwas anderen Weg kennenlernen, Rezepte aus Goethes Zeit verständlich für den heutigen Gebrauch beschreiben.

MS Wie viele Bücher mit Rezepten haben Sie gefunden und ausgewertet, wie die Rezepte für Ihr Buch ausgewählt?

LS Wir haben aus mehr als 20 Büchern Rezepte verwendet. Dabei haben wir danach geschaut, welche Rezepte häufiger vorkommen. Wenn wir sie in mehreren Kochbüchern gefunden haben, sind wir davon ausgegangen, dass sie bekannt und vielleicht auch beliebt waren. Oft haben wir diese dann genommen.

EG Anfangs hatten wir eine große Liste von Rezepten, die wir alle durchgeschaut haben. Wir wollten gleich viele Plätzchen- und Kuchenrezepte auswählen. Schließlich haben wir zehn Kuchen- und elf Plätzchen-Rezepte für unser Buch ausgewählt. Etwa zwölf Rezepte haben wir nachgebacken. Die anderen haben sich schon beim Lesen erschlossen.MS In der Goethe-Zeit haben die Menschen anders geschrieben, andere Maße und zum Teil auch andere Begriffe verwendet. Was war für Sie beim Recherchieren und Ausprobieren der Rezepte besonders schwierig?

LS Es war nicht immer verständlich, was die in bürgerlichen Haushalten beim Backen genau gemacht haben. Die Maße waren nicht genormt. Sie wurden regional unterschiedlich verwendet. Wir haben versucht, einen »gesunden Mittelwert« der verwendeten Maße wie z. B. Lot, Pfund oder Schoppen zu nehmen, nicht zu viel und nicht zu wenig. Für unser Buch mussten wir auch die Mengen an die heutigen Verhältnisse anpassen. In den Haushalten früher wurde mit größeren Mengen für viel mehr Menschen und auf Vorrat gebacken als heute. Außerdem waren uns manche Begriffe unbekannt. Wir wussten z. B. beim besten Willen nicht, was Zibeben sind. Dabei handelt es sich um eine Form von Rosinen, bei der die Weinbeeren am Rebstock getrocknet werden. Heute bekommt man sie eher selten im Laden zu kaufen. Auch beim Backen einiger Rezepte brauchten wir mehrere Anläufe, weil wir Zutaten vergessen oder etwas falsch verstanden hatten. Wir haben die Rezepte ausprobiert, um sie verständlicher rüberzubringen.

MS Welche Plätzchen, welche Kuchen haben Ihnen besonders gut geschmeckt?

EG Mir die Schmalzkuchen. Die ähneln den Krapfen, die es heute z. B. auf Märkten gibt.

LS Ich mag besonders die Mandelkollatschen. Die sind aus Zuckerteig mit Bittermandeln.MS Sie gestalten das Buch auch selbst. Wie wird es aussehen, und wann können Neugierige es sehen?

EG In den meisten Kochbüchern finden sich Fotos zu den Rezepten. Wir haben uns dafür entschieden, die Gebäcke für unser Buch zu zeichnen. Bei manchen ging das nicht so gut. In diesem Fall haben wir dann passende Gedichte und Zitate z. B. von Goethe und Schiller rausgesucht, die wir anstelle von Zeichnungen verwendet haben. Das Buch entsteht im Querformat, damit es beim Backen nicht zuschlagen kann, sondern offen bleibt. Das Querformat haben uns die Buchbinder empfohlen.

LS 10 Exemplare werden gedruckt. Die binden wir selber. Das lernen wir in der Buchbinderei der Klassik Stiftung. Ein Buch schenken wir unserer Mentorin. Wir beide bekommen Exemplare. Die anderen erhält die Bibliothek. Noch in diesem Sommer wird unser Buch zusammen mit alten Rezept-Büchern in einer Vitrine im Bücherkubus der Herzogin Anna Amalia Bibliothek ausgestellt. Voraussichtlich kann man unser Buch später auch ausleihen.Maria Socolowsky

13. Mai, 2021 — Land. Fluss. Kentmanus. HAAB präsentiert naturkundliche Buchhandschrift aus dem 16. Jahrhundert

Zu den größten Schätzen der Handschriftensammlung der Herzogin Anna Amalia Bibliothek gehört der »Codex Kentmanus«. Benannt ist die Buchhandschrift mit naturkundlichen Manuskripten nach ihren Autoren: Johannes und Theophil Kentmann, die als Ärzte in Sachsen praktizierten. 1583 ließ Theophil Kentmann verschiedene Manuskripte seines Vaters sowie eigene Studien zu einem repräsentativen Band zusammenbinden. Der wurde 1810 für die Herzogliche Bibliothek in Weimar angekauft und später »Codex Kentmanus« genannt. Er enthält ca. 450 ganzseitige Darstellungen von Pflanzen und Tieren und zählt damit zu den umfangreichsten naturkundlichen Bildersammlungen, die sich aus dem 16. Jahrhundert erhalten haben. Die überlieferten Texte und Kommentare vermitteln einen spannenden Einblick in das Gelehrtennetzwerk der damaligen Zeit. Zum Themenjahr »Neue Natur« der Klassik Stiftung Weimar widmet die Bibliothek der bedeutenden Sammelhandschrift eine Präsentation im Studienzentrum – mit freundlicher Unterstützung der Gesellschaft Anna Amalia Bibliothek. Die den Bücherkubus bandförmig umlaufenden Präsentationsflächen stellen ausgewählte Werke des Codex anhand hochwertiger Reproduktionen auf Acrylglas vor. Die Inhalte sind zugleich, unabhängig von den pandemiebedingten Einschränkungen eines Besuchs vor Ort, als digitale Ausstellung im Internet zu erleben. Die Originalhandschrift wird aus konservatorischen Gründen nur kurzzeitig an ausgewählten Terminen zu sehen sein.

Zu den vorgestellten Werken des »Codex Kentmanus« gehört eine kommentierte Sammlung von ca. 200 Pflanzenzeichnungen, die Johannes Kentmann 1549 von einem Studienaufenthalt in Italien mitbrachte. Sie zeigen Arten, die nördlich der Alpen noch weitgehend unbekannt waren oder die erst im frühen 16. Jahrhundert aus Asien und Amerika eingeführt wurden. So überliefert Blatt 16 verso die Zeichnung einer Tulpe mit gelben Blütenblättern, die als älteste bekannte Tulpendarstellung gilt. Vorgestellt wird weiterhin ein Werk von Theophil Kentmann mit Darstellungen von mehr als 150 einheimischen Heilpflanzen im Naturselbstdruck. Die Darstellungen zählen zu den frühesten Beispielen für die Anwendung dieser Illustrationstechnik, bei der Pflanzenteile mit einer ölhaltigen Ruß- oder Kohlefarbe eingefärbt und auf dem Papier abgedruckt wurden. Die Artenvielfalt von Fischen in der Elbe um 1550 dokumentiert schließlich ein weiteres, mit ganzseitigen Aquarellen illustriertes Werk von Johannes Kentmann. Es handelt sich um die älteste bekannte Fauna eines deutschen Gewässers. Die Besonderheiten des »Codex Kentmanus« stehen für neue Betrachtungsweisen und Methoden, mit denen die Gelehrten im 16. Jahrhundert das Wissen über die sie umgebende Natur zu sammeln und zu systematisieren versuchten.

Die Präsentation an den Kubus-Wänden wird ergänzt durch eine Medienstation, welche die Besucherinnen und Besucher digital durch den Codex Kentmanus führt, zwei Vitrinen mit gedruckten naturkundlichen Werken aus dem 16. Jahrhundert sowie einen Vermittlungsbereich, der die Technik des Naturselbstdrucks aus heutiger Perspektive vorstellt, in der Anwendung als künstlerisches Gestaltungsmittel. Zwei Künstlerbücher des in Weimar lebenden Grafikers Peter Heckwolf belegen die Möglichkeiten und Wirkung der Technik sehr eindrucksvoll. Zum Abschluss des Rundgangs haben Sie die Gelegenheit, selbst einen kleinen Pflanzenabdruck anzufertigen und als Postkarte mit nach Hause zu nehmen. Wir hoffen, Sie bald im Studienzentrum zu einem Besuch der Präsentation begrüßen zu können!

Erkunden Sie unsere digitale Ausstellung im Internet: https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/codex-kentmanus/

Termine:

Land. Fluss. Kentmanus. Natur erforschen im 16. Jahrhundert – 17. April bis 1. November 2021 | Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Studienzentrum23. Juni 2021 | 18 Uhr | Studienzentrum, Bücherkubus»Codex Kentmanus. Ein sächsisches Meisterwerk an der Schnittstelle zwischen visueller Kultur und Naturkunde«, Vortrag von PD Dr. Dominic Olariu (Marburg/Erfurt)

Der Codex Kentmanus in den Digitalen Sammlungen der HAAB: https://haab-digital.klassik-stiftung.de/viewer/image/942369343/2/LOG_0000/

Katja Lorenz - Referatsleiterin Sondersammlungen der HAAB

24. April, 2021 — „Falconaria“ - ein Klassiker zur Falkenjagd von 1617 zurück in Weimar

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek hat Anfang 2021 eins der äußerst seltenen Exemplare der »Falconaria« von Charles dʼArcussia aus dem Jahr 1617 erworben. Es handelt sich um die erste und einzige deutsche Ausgabe des berühmten französischen Klassikers »La Fauconnerie« von Charles dʼArcussia, der erstmals 1598 erschienen ist. Das auf den zeitgenössischen Pergamenteinband geprägte Wappen der Herzöge von Sachsen-Weimar weist auf einen Vorbesitzer in der Weimarer Hofgesellschaft oder der herzoglichen Familie hin, vermutlich aus dem Umfeld von Herzog Johann Ernst I. von Sachsen-Weimar, der von 1615 bis 1620 regierte. »Die Familie, Angehörige des Hofes, Hofbeamte oder Institutionen durften auch Wappen des Herzogs auf eigene Bücher aufprägen lassen«, sagt die wissenschaftliche Bibliothekarin Claudia Streim, in der HAAB zuständig für die antiquarische Erwerbung nach dem Brand. Der schlicht gehaltene zeitgenössische Pergamenteinband deutet darauf hin, dass das Buch auch benutzt werden sollte. Dafür sprechen auch handschriftliche Notizen zur Jagdliteratur aus dem 16. Jahrhundert auf dem Vorsatzblatt – siehe Digitalisat S. 16 https://kurzelinks.de/4buu. Möglicherweise war es das Ausbildungsbuch vom Falkner des Herzogs. Wie und wann es Weimar verließ, ist unbekannt. »Der ganze Band gibt viele Rätsel auf«, sagt Claudia Streim. »Erstbesitzer, Stationen, die das Weimarer Exemplar genommen hat, das ist etwas für die Forschung.« Die HAAB erhielt das exklusive Kaufangebot von einem Berliner Antiquariat. Claudia Streim: »Wir hatten eine Woche Zeit für die Entscheidung und haben den Band sofort reserviert, denn es gab private Konkurrenz aus den USA, die den Band kaufen wollte.«

Finanziert wurde der Ankauf des seltenen Buches aus Mitteln, die für die Ersatzbeschaffung von historischen Drucken nach dem Bibliotheksbrand von 2004 zur Verfügung stehen, um die großen Verluste des Brandes durch Neuerwerbungen zu kompensieren.Das Werk mit dem deutschen Titel »Eigentlicher Bericht und Anleytung wie man mit Falcken und andern Weydtvögeln beitzen soll« enthält umfangreiche Informationen über die Falkenjagd und ist mit 14 ganzseitigen Kupfertafeln (10 Falken, 2 Falkengerippe u. 2 Habichte) und 1 mehrfach gefalteten Kupfertafel aufwendig illustriert. Sein Autor dʼArcussia (ca. 1545–1628) war ein außergewöhnlich erfahrener und begabter Falkner, der im Dienst der französischen Könige Heinrich IV. und Ludwig XIII. stand. DʼArcussias sehr erfolgreiches Werk erschien bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts in zehn Auflagen und war ein Muss für eine Hofgesellschaft, die dieser prestigeträchtigen Jagd nachging.

Vom 7. bis 21. Juni 2021 soll der repräsentative Falkenband im Foyer des Studienzentrums der Herzogin Anna Amalia Bibliothek ausgestellt werden. Bereits jetzt steht er in den Digitalen Sammlungen zur Einsicht frei zur Verfügung: https://kurzelinks.de/4buu.

Kupferstiche von Falken befinden sich u. a. auf den Seiten 72:35, 77:40 und 78:41Maria Socolowsky

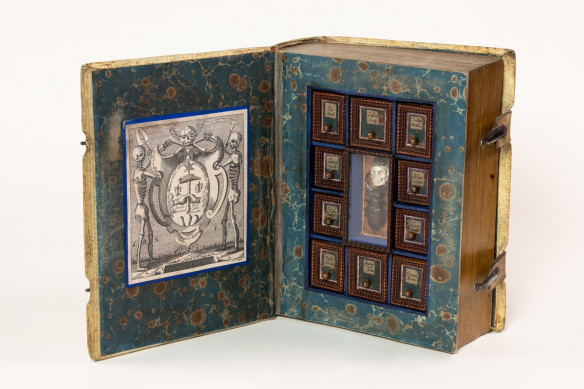

31. März, 2021 — Scheinbücher - Schätze der HAAB

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek zählt zu ihren Schätzen auch Bücher, die gar keine sind, sogenannte »Scheinbücher«. Im Interview mit dem MDR Kultur hat Dr. Arno Barnert, Abteilungsleiter Medienbearbeitung der HAAB Weimar, die Welt der Scheinbücher vorgestellt.

- Was verbirgt sich hinter dem Begriff »Scheinbücher«?

Scheinbücher oder Buchattrappensind Objekte zur Geheimgeschichte von Büchern und Bibliotheken. Sie sind täuschend echte Nachbildungen von Büchern, aber hinter den Buchdeckeln verbergen sich Hohlräume, kleine Geheimmagazine, in denen man Dinge verstecken oder die man zum Schmuggeln von Geheimbotschaften verwenden kann.

- Welche »Scheinbücher« gehören zu den Sammlungen der Herzogin Anna Amalia Bibliothek? Was erzählen sie uns bzw. was weiß man heute über sie?

Die Sammlung der HAAB hat ihren Schwerpunkt in der Epoche des Barock und Rokoko. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden Täuschung, Maskerade und Verstellung eher positiv gesehen und als Kunstmittel bewusst eingesetzt. In Schlössern hat man zum Beispiel hinter Büchertapeten Geheimtüren eingebaut. Die Illusion war eine zentrale ästhetische Kategorie. Die damaligen Buchattrappen, auch Trompe-l’oeil-Bücher genannt, enthielten etwa Tresore, Schmuck, Pistolen oder Alkohol.

- Buchattrappen haben etwas Geheimnisvolles. Sie müssen ganz andere Aufgaben erfüllen als Bücher, zum Teil Dinge sicher verstauen. Wer hat sie »produziert«?

Buchattrappen wurden hauptsächlich von Buchbindern hergestellt. Dabei waren die äußere Gestaltung und die Wahl der Rückentitel sehr wichtig. Denn Buchattrappen, hinter denen sich Geheimfächer verbergen, wollen gerade keine Aufmerksamkeit erregen. Ihr Ziel ist, in der Vielzahl von Attraktionen und Kommunikationsangeboten nicht aufzufallen. Daher mussten sie möglichst normal und unauffällig aussehen. Insofern verraten sie viel über den jeweiligen Zeitgeschmack.

- Was macht »Scheinbücher« bis heute so faszinierend. Warum sind sie ein wichtiger Bestandteil der Sammlungen der HAAB?

Buchattrappen stellen im wahrsten Sinne des Wortes Fallen dar, sie legen Schlingen. Der Begriff kommt vom französischen Wort attraper: fangen, ertappen. Der Betrachter wird mit einer Augentäuschung in die Irre geführt. Dies durchkreuzt Vorstellungen von einer intakten Ordnung. Es werden Leerstellen erzeugt, im Buch selber und in der Gesamtordnung. Diese bewirken ein Nachdenken über das Buch an sich, über seinen Inhalt und sein Äußeres.

Einige Beispiele sollen das veranschaulichen.Beispiel 1: Ein barockes Scheinbuch aus dem 17. Jahrhundert

Ein gewöhnlicher Ledereinband aus dem 17. Jahrhundert. Dahinter verbirgt sich eine beidseitig zu öffnende Giftapotheke. Der vordere Einbau enthält zehn kleine Schubfächer z.B. für Tabak, Schierling und Schlafmohn. In der Mitte befindet sich ein Hirschkäfer und ein geschnitzter Schädel als Memento mortis – eine Aufforderung, sich der eigenen Sterblichkeit zu vergewissern. (Im hinteren Einbaubefinden sich weitere Schubfächer z.B. für Nachtschatten, Weißwurz, Hahnenfuß, Adonisrose, Schöllkraut, Faulbaum, Aronstab und Wolfsmilch. In der Mitte ist ein zentrales, durch ein Kettchen gesichertes Fach mit zwei Fläschchen in farblosem Glas.)

Beispiel 2: Ein Scheinbuch als geheime Likörbar aus dem 18. Jahrhundert

Diese Attrappe aus dem 18. Jahrhundert ist in Form eines liegenden Bücherstapels gestaltet, der Einband hat einen goldgeprägten Lederbezug und auf den Buchrücken stehen erfundene religiöse Titel. Wenn man die Attrappe aufklappt, erscheinen im Innern eine geheime Likörbar, mit einer vergoldeten Likörflasche und vier Gläsern.

https://www.klassik-stiftung.de/startseite/digital/sammlungshighlights/giftapotheke-als-buchattrappe/Beispiel 3: Ein Scheinbuch als Kommode (ohne Foto)

Der Einband besteht aus blindgeprägtem Schweinsleder auf Holzdeckeln aus dem 17.Jahrhundert. In den Buchblock wurde eine Kassette/Kommode aus Nußwurzelfurnier mit ornamentalen Intarsien im Stil des 19. Jahrhunderts eingebaut. Die Schubladen sind mit Buntpapier ausgekleidet. Auf dem Spiegel des Vorderdeckels das Titelblatt des vormals enthaltenen Werks, des dritten Bandes der »Locupletissima bibliotheca moralis praedicabilis« von Joseph Mansi, Mainz 1673.

Beispiel 4: Moderne Buchmasken

Buchattrappen haben immer auch Künstler inspiriert. In dieser Arbeit des jungen mexikanischen Künstlers Victor Manuel del Moral Rivera dient die Buchform als Maske. Anfang 2020 hat er unter dem Eindruck der beginnenden Corona-Pandemie in Bücher von Goethe, von Schiller und Nietzsche Gucklöcher hineingeschnitten, so dass man sie wie Buchmasken verwenden kann. Die Bücher sind jeweils an bestimmten Textpassagen aufgeschlagen und mit Bändern fixiert. Man kann sie lesen oder wie durch Fenster hindurch in die Welt hinausschauen.

Autor: Dr. Arno Barnert Fragen: Blanka Weber

14. März, 2021 — Neu in der GAAB - Tatjana Rech aus Weimar

Mein Name ist Tatjana Rech. Seit vielen Jahren besuche ich Kulturveranstaltungen in Thüringen und speziell auch in Weimar. Nun bin ich zum Jahresbeginn 2021 mit der Intention, an der Weimarer Kulturlandschaft noch aktiver teilhaben zu können, aus Kassel nach Weimar gezogen. Ich bin Pädagogin und Sozialtherapeutin, die sozial und kulturell engagiert ist, war lange Jahre selbstständige Unternehmerin und bin nun für die Lebenshilfe Weimar-Apolda e.V. tätig. Durch zahlreiche Mitgliedschaften und mein Engagement unterstütze ich regionale und landesweite Kunst- und Kulturvereine sowie auch die freie Kulturszene. Hierzu zählen u.a. die Weimarer Kunstgesellschaft Cranach bis Rohlfs e.V., die Stadtmuseen Weimar und Kassel, das ACC Weimar, die freie Bühne stellwerk e.V. Weimar, das Deutsche Historische Museum Berlin, das Bucerius Kunstforum und der Kunstverein Hamburg, die Collezione Peggy Guggenheim/Venice, ArtVanced e.V. und Kunst&Kaviar Kassel, das Documenta Forum Kassel, den Erfurter Kunstverein, die Schirn und das Städel in Frankfurt.

Ich wurde in eine kulturfördernde und bildungsvermittelnde Handwerkerfamilie hineingeboren und gehöre zur ersten Generation, die studieren konnte. Schon in früher Kindheit durfte ich persönlich erfahren, wie bedeutend Kulturvermittlung und kulturelle Bildung allgemein für die Persönlichkeitsentwicklung sind, und welcher Schatz sich in Büchern, und umso unermesslicher in einer Bibliothek verbirgt. Dieses möchte ich gerne weiter vermitteln und Wege finden und unterstützen, die Kultur, und damit einhergehend den ORT der Bibliothek für ALLE zu öffnen. Durch niedrigschwellige und zunehmend auch inklusiver werdende, vermittelnde Angebote kann die Kulturtechnik des LESENS bzw. der Wissensvermittlung weitergetragen und so auch Menschen mit Handicap der Zugang vereinfacht werden. Zu diesen vermittelnden Angeboten zählen u.a. auch die Umsetzung von LEICHTER SPRACHE und Sehgeschädigten-Leitsystemen. Für diese Barrierefreiheit und Bildungsoffenheit setze ich mich in allen Kulturbereichen aktiv ein.

Seit Januar 2021 bin ich nun auch Mitglied der Gesellschaft der Anna Amalia Bibliothek, GAAB. Gründe dafür gibt es viele. Der Wunsch nach intensivem Auseinandersetzen mit Kunst-und Kultur(-technik)entwicklung, mein Interesse am Austausch mit gleichgesinnten, kulturinteressierten, weltoffenen Menschen sowie die Teilnahme an Vorträgen, Workshops und Führungen.Besonders freue ich mich auf das Durchwandern der Räumlichkeiten der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Vieles ist heute schon online und in digitaler Form zugänglich. Doch vor Ort zu sein, das ist etwas Besonderes. Das ganzheitliche Erfassen, Erleben, Wahrnehmen und Spüren der Atmosphäre einer Bibliothek, diese sinnliche Erfahrung, ist durch nichts zu ersetzen. Gerade jetzt zur Zeiten der Pandemie wird das sehr deutlich. Noch stehe ich ganz am Anfang meiner Entdeckungsreise der HAAB und freue mich auf viele gemeinsame, sinn- und erkenntnisreiche Erlebnisse mit der GAAB.

Tatjana Rech und Maria Socolowsky